PYNQ-Z1ボードなのでpythonからPL部を動作させたい

pythonからPL部のロジックを動かす事が目的ですが、ただ動かすだけではなく、DDRメモリをPL<->PS間で共有メモリとして使えるようになることが最終目標です。

が、いきなり結論を記載すると、8byte単位で後半4byteがPLからうまく読みだせないというバグに悩まさせています。

例えば連続した64KBを読みだすと、アドレス4-7,12-15,20-23 ...という具合に8アドレスの後半4byteがうまくアクセス出来てないという結果です。転送方法は32bit幅でlen=7なのですが。

[2020/10/28追記]AXIのバス幅を64bitとすることで本現象は回避出来ました。次回の記事に記載します。

vivadoでの作業

pythonから制御するために、xilinxツールのversionを上げてます。2019.2を使いました。2016.4と比べて大分見た目が変更になっていますが、vivadoを使う分には作業は迷わないでしょう。

デバッガはSDKではなく、Vitis IDEに変更になってます。こちらは大分違う感じがしますが、2016を使った経験があれば大丈夫です。

いつも通り新規にプロジェクトを作成して、上記のRTL2つを読み込みます。

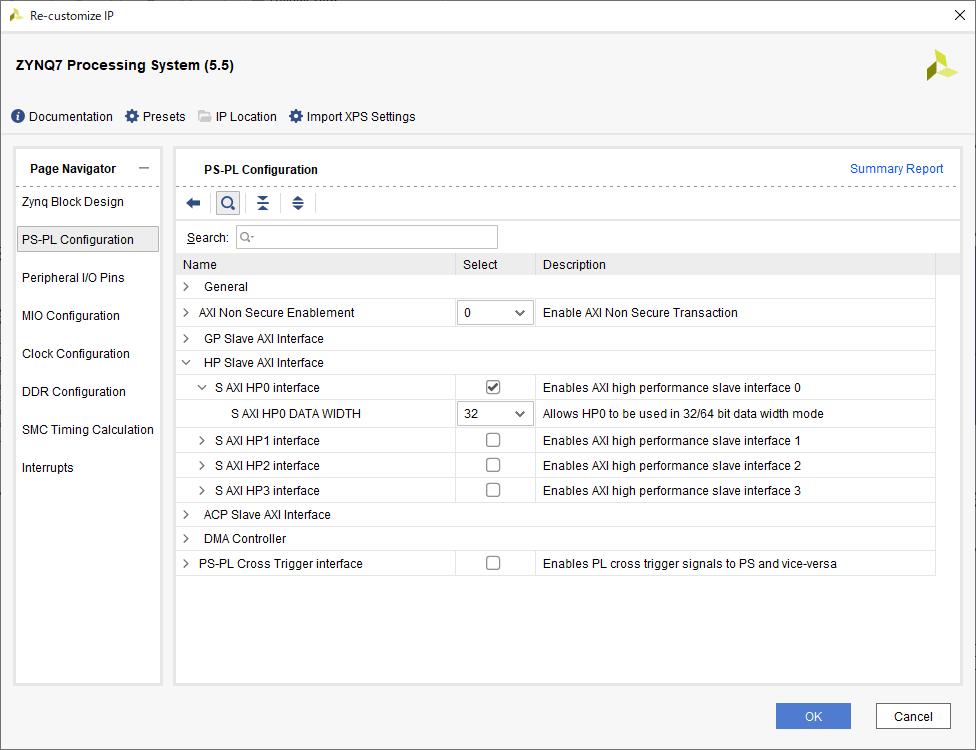

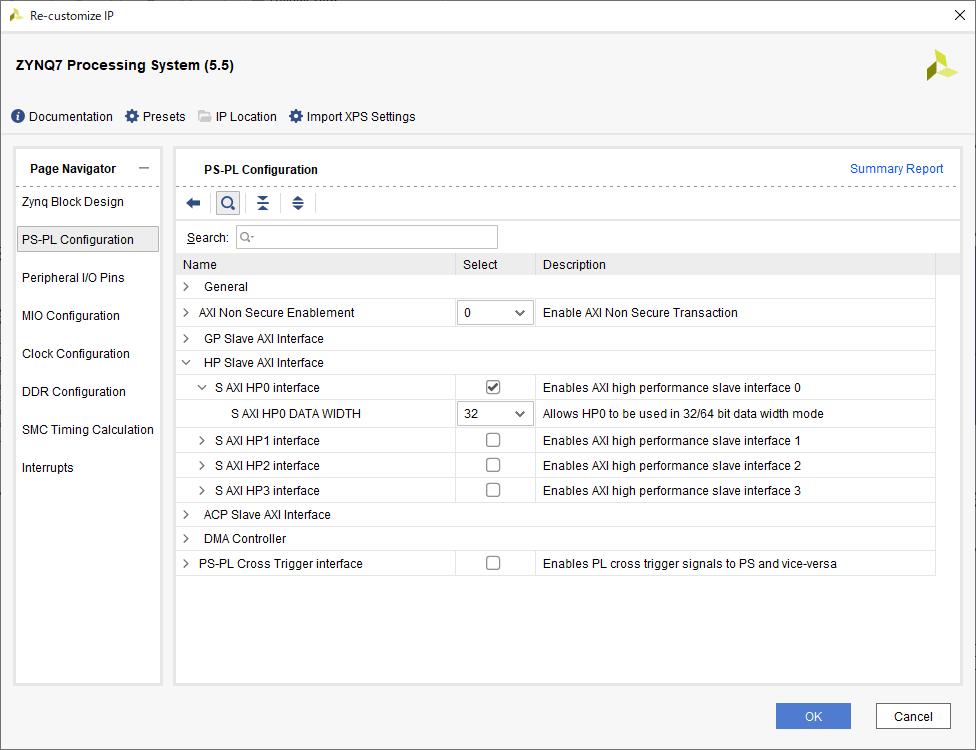

Create Block designでZYNQを置いて、自動configさせた後、AXI slaveとして使うHP0を使えるようにします。今回作成したRTLのバス幅は32bitなので32bitになるようにコンフィグします。

ZYNQ HP0コンフィグ

ZYNQ HP0コンフィグ 次に先ほど読み込んだRTLをインスタンスします。右クリック→Add Module

Run Connection AutomationをクリックするとHP0に、このRTLのAXImasterがインターコネクトを通して自動結線されます。ちなみに自動結線させるにはport名にネーミングルールがあり、マスターIFの場合、Mx_AXI_xxxx となってないといけないようです。

gpioは3個インスタンスしました。すべてdual構成です。内訳は、以下の通りです。

source_adrs, // gpio_0[31:0] - ch1

dest_adrs, // gpio_0[31:0] - ch2

size, // gpio_1[24:0] - ch1

start, // gpio_1[0] - ch2 0 -> 1 でSTART

r_status, // gpio_2[0] - ch1

trans_cnt, // gpio_2[31:0] - ch2 転送バイト数/32 を示すはず

gpio_2は回路のstatus読みなのでall inputs 設定としました。後は回路制御用の為all outputsとしてます。

gpioインスタンス後、ダブルクリックでビット数、方向を設定したら自動配線ボタンを押す前にgpioとRTLモジュールを結線した方が良いです。AXIの自動配線を間違うかもしれません。まぁ修正は簡単ですが、若干パニクるかもです。

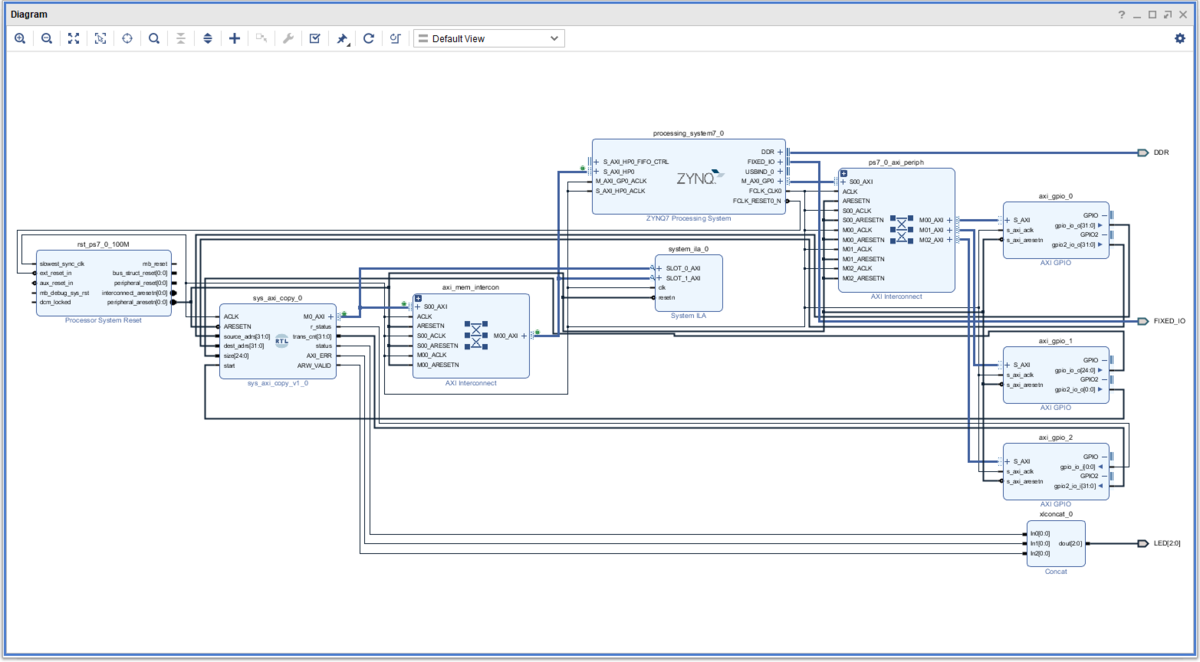

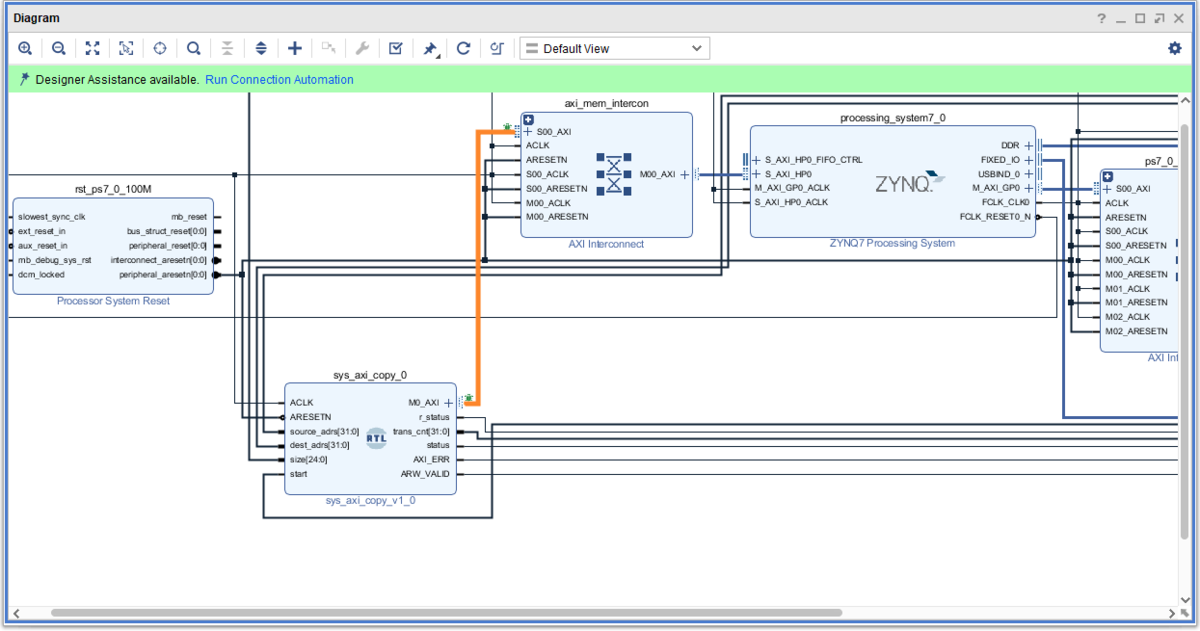

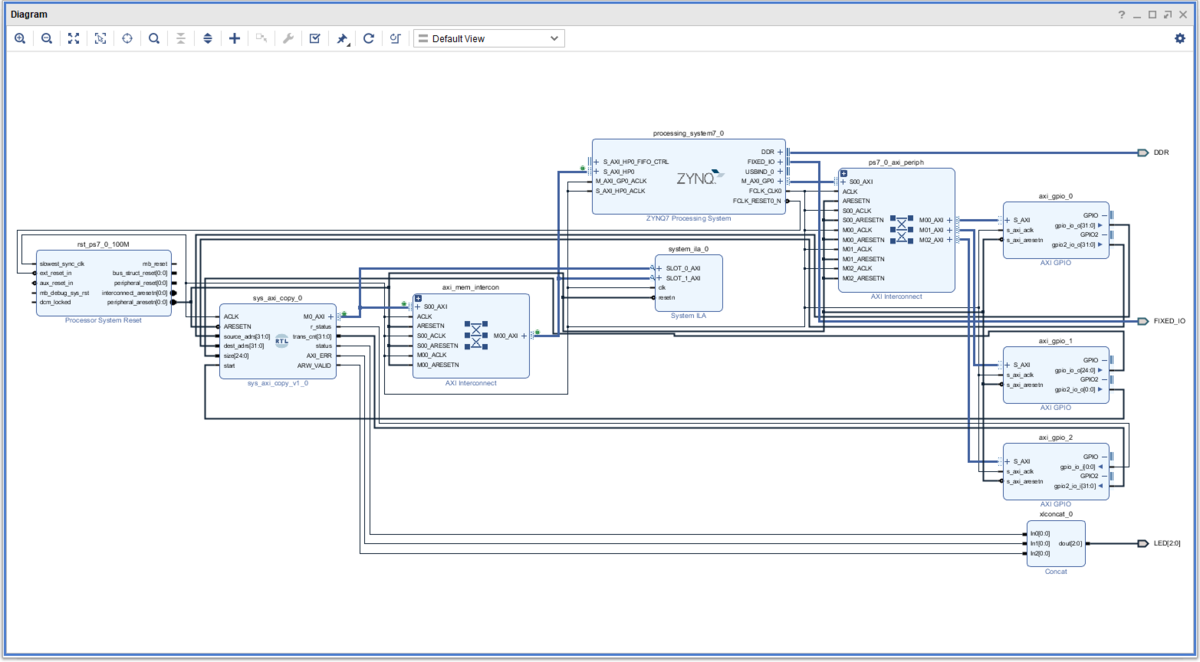

以上で出来上がったブロック図が以下です。

全体ブロック図

全体ブロック図LED[2:0]で状態が分かるようにしてます。

- LED[0]:動作中で点灯

- LED[1]:RESPエラーなどがあった場合点灯

- LED[2]:デバッグ用にARVALID|AWVALIDを出したですが、視認は無理でした

LEDを使ったのでxdcファイルを用意してます。(PYNQ-Z1用です。他のボードは分かりません)

set_property -dict {PACKAGE_PIN R14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {LED[0]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN P14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {LED[1]}]

set_property -dict {PACKAGE_PIN N16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {LED[2]}]後はいつものように右クリック→Validate design

create HDL Wrapper します。

sources でデザインの最上位階層が違ってたら、Set as Topしましょう。(僕はよく忘れる)

Generate Bitstream します。

終わったらFile→Export→Export Hardware

2016.4と作法は同じです。

ファイル名は変わっていて*.xsa という形式です。実はこれzip形式で、中身はbit,hwh,tclなどを固めたファイルの様です。

次に2016.4でしたらFile →launch SDKでしたが、、、ありません。Vitisで変わりました。

Tools→Launch Vitis です。

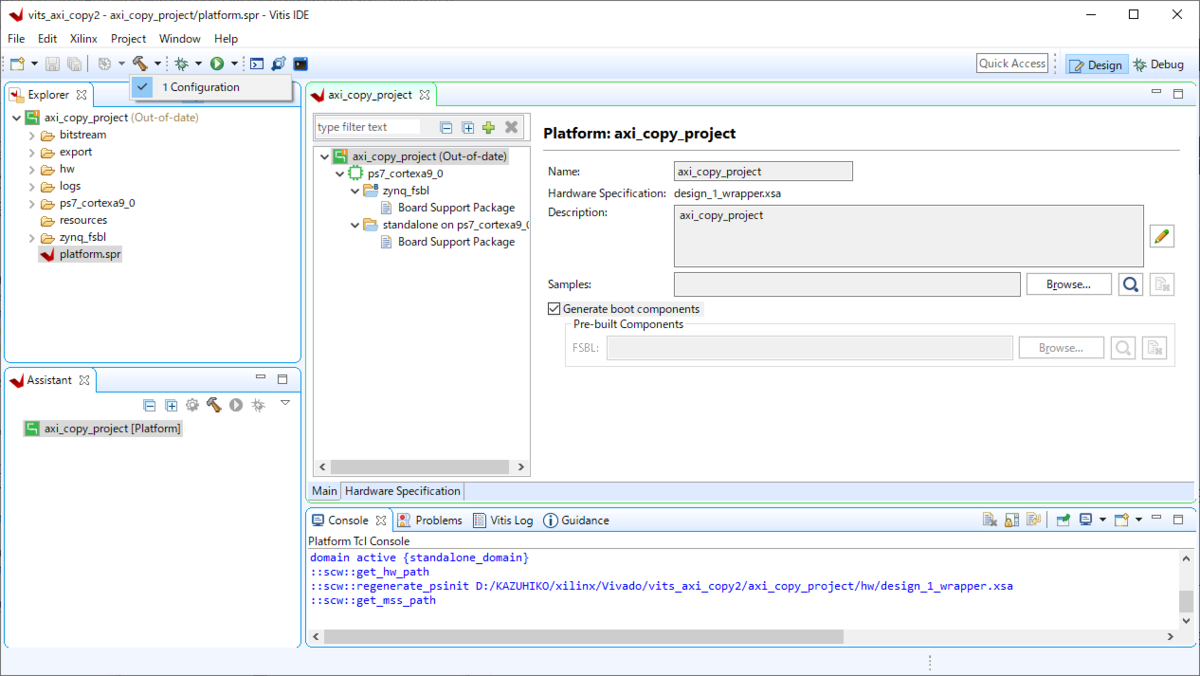

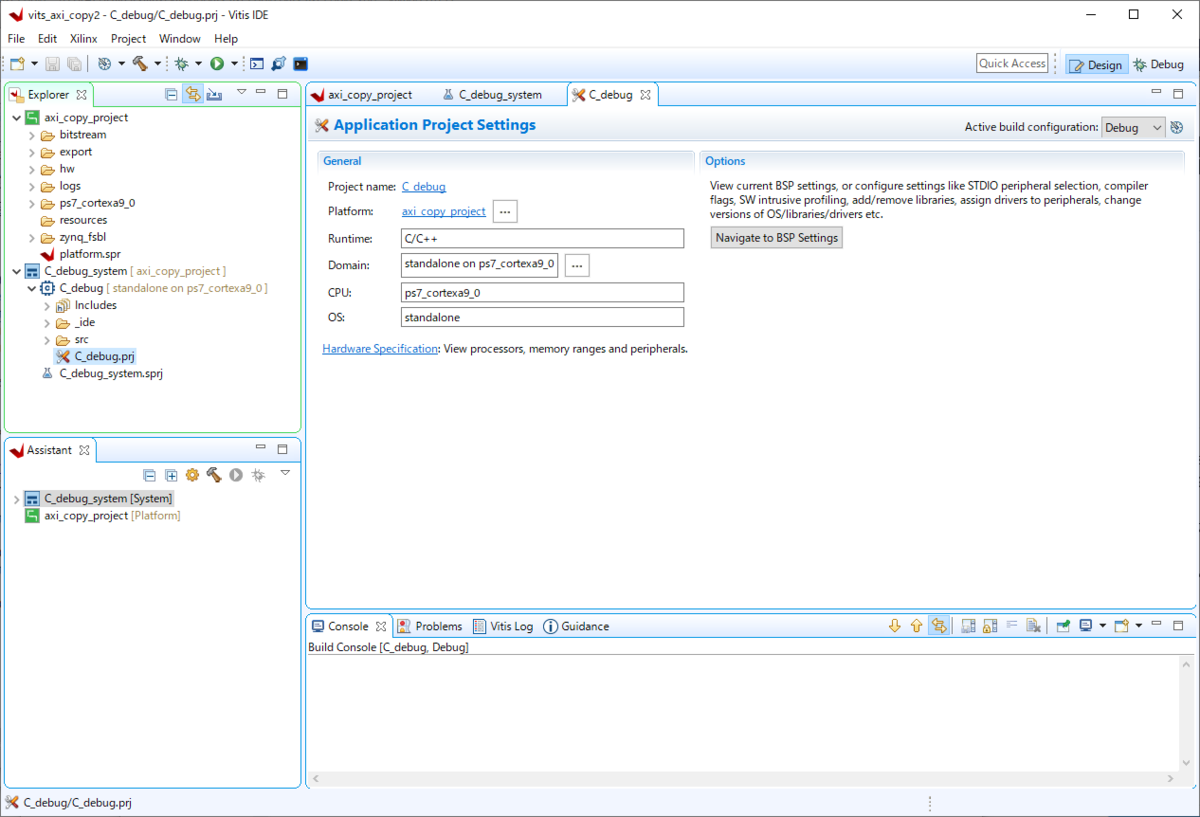

Vitisでの作業

workplaceをどこにするか?を聞かれます。以前はvivadoのdirへ勝手にxxx.sdkなるフォルダが作られましたが、vitisからは指定するようになりました。以前と同じようにvivadoのdirをworkspaceとしました。そしてLaunchボタンを押します。ここから2016.4とはだいぶ違うので戸惑います。

Create Platform Project

Project nameは何でもよいがaxi_copy_projectとした。Use default locationはチェックしたままとする。

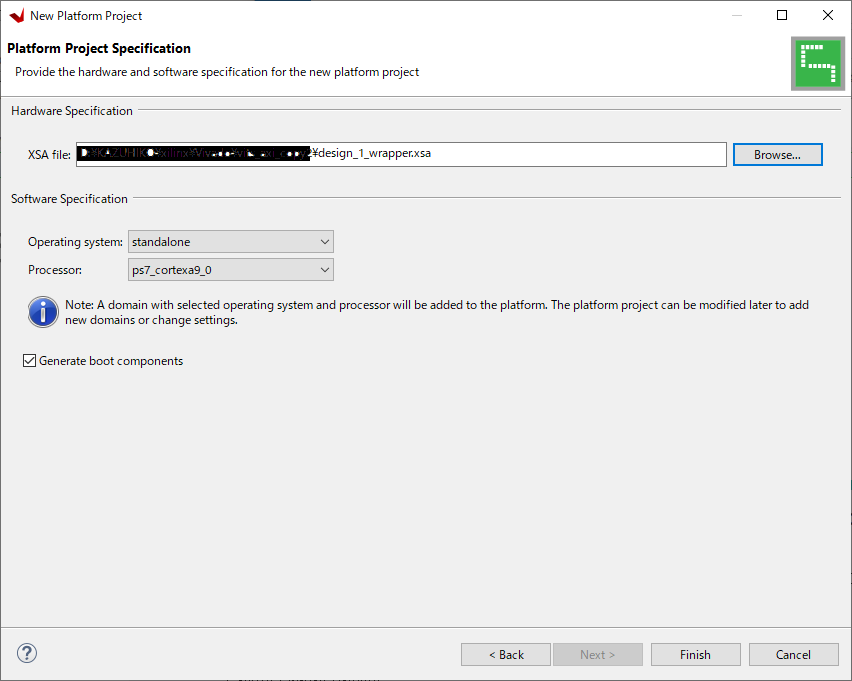

Next →Create from hardware specification(XSA)にチェックを入れたまま、Next

XSAファイルの在りかを聞かれるので、先ほどvivadoで生成したxsa(design_1_wrapper.xsa)を指定する。

standalone, ps7_cortexa9_0、Generate boot componetsはチェックした状態でFinishボタン

IDEが開くのでトンカチボタンを押してBuildします。(以前のように自動でやってくれなくなった)

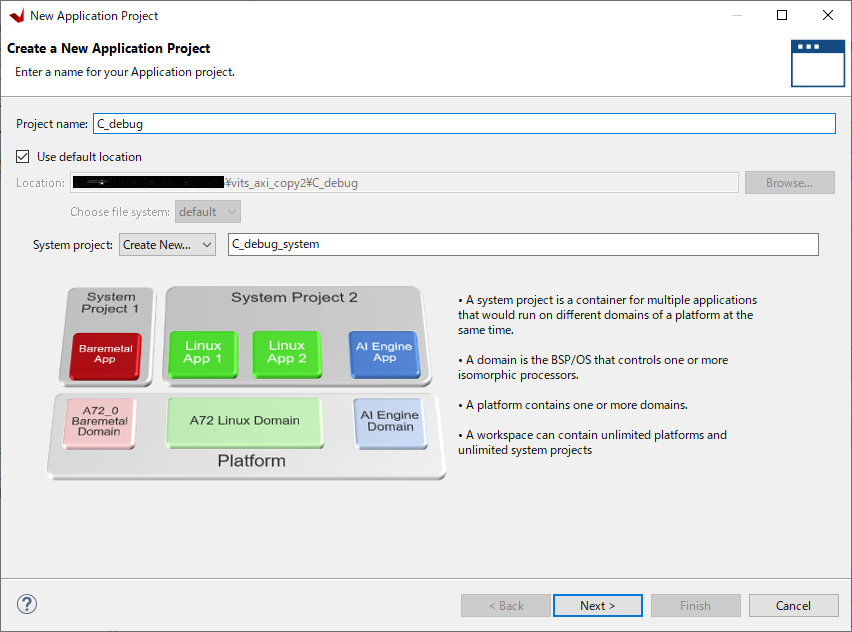

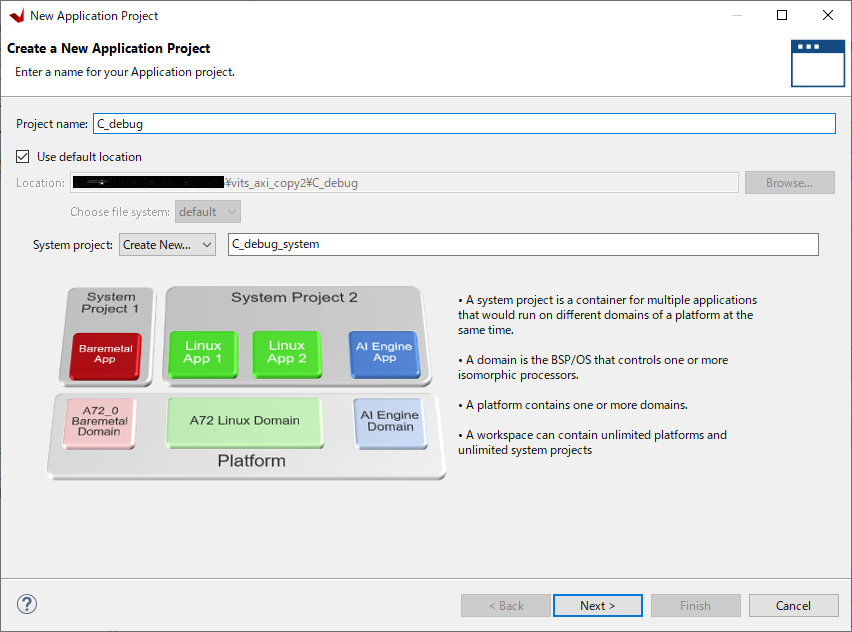

xsaファイル、Build 次にCプロジェクトを作成します。File→New→Apllication project (正直、何を作らされてるのかさっぱり分からないです)

先ほど作成した時と同じようなGUIが出ます。こちらはCのプロジェクトです。C_debugとしました。

C_debug

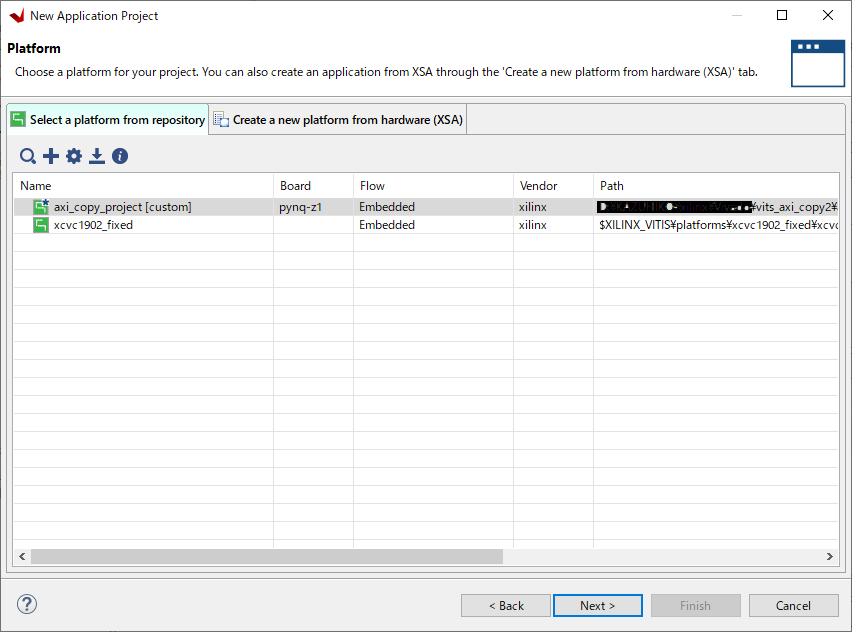

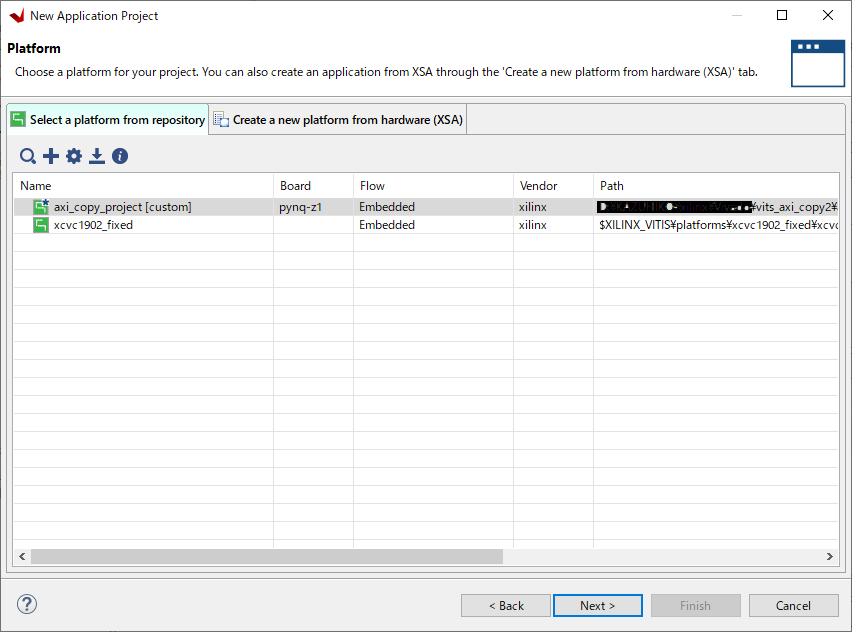

C_debugplatform選択が出るので、先ほど作成したproject nameを選択します。

platform選択

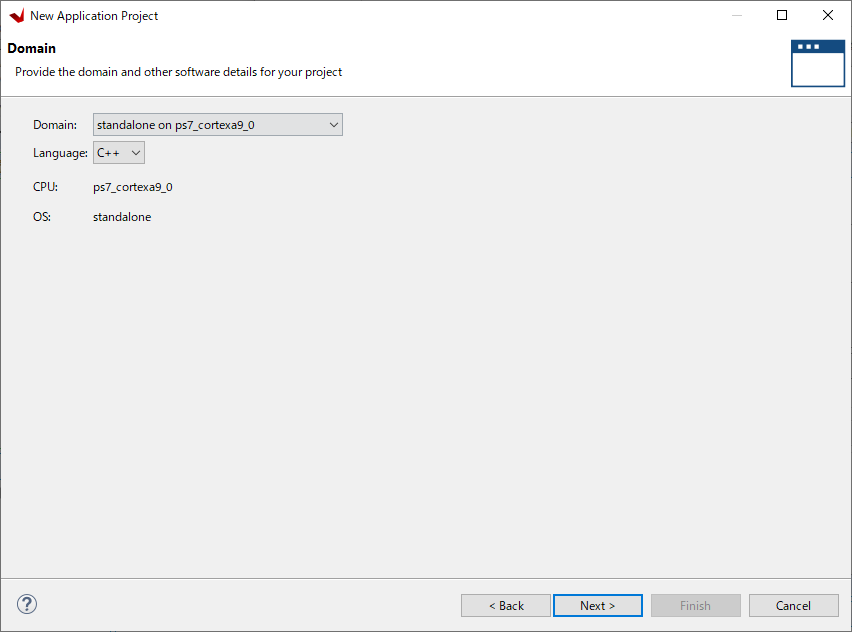

platform選択Domainを聞かれるのでStandaloneを選択します。するとようやくデバッガの画面が出ます。

domain&IDEsrcフォルダへデバッグ用Cプログラムを置けばデバッグが出来る様になります。

トンカチボタンを押してbuildし、虫アイコンを押してDebug開始します。

launch on Hardware(Single Application Debug)

一回Disconnectして、もう一度虫アイコンを押してDebug configurationを選択します。その後にDebugボタンを押します。今度はProgram FPGAが実行されてbitファイルが転送されているようです。

DMAの機能を確認するため、コピー元のデータをデバッガからDDRへ書き込みます。Xilinx→Dump/Restore Memoryからファイルを選択してメモリへロードできますが、Xsctコンソールから簡単に出来ます。

xsct% mwr -bin -file c:/xxx/xxx/a.bin 0x10000000 0x1aea

とすると、a.binファイルを0x10000000を先頭アドレスとする0x1aea分メモリへ書き込みます。

これをファイル化して,

xsct% source c:/xxx/xxx/matome.tcl

matome.tclに複数のmwrコマンドを並べておけばいくつかのバイナリファイルを一気にロード可能です。

2016.4でも可能です。

デバッグ用Cソースを置いておきます。

https://drive.google.com/file/d/1yMRgeJrCkL21GzEhMkzcPWrFW_lRYqqU/view?usp=sharing

やっていることは、0x1000_0000以降に置いたtransfer_size = 0x60000バイトデータを 0x1006_0000以降にコピーします。コピーするのが今回作成したDMAです。

XGpio_DiscreteWrite(&Gpio1Addr, start, 0x1);

でDMAを起動させています。

転送終了後、比較しています。比較した結果エラーだとSerialコンソールにErr :を出力します。転送先のアドレス0x1006_0000以降のメモリウィンドウを開けながら実行すると、メモリウィンドウを開けているアドレス部分が不一致してしまうので、DMA時は、別のアドレス(コピー元の0x1000_0000等)領域を開けておくと良いです。

これでベアメタルでハードの確からしさは証明できたかと思います。次に本PLをpythonから呼び出します。Disconnectしてvitisは終了させます。PYNQの電源はOFFにします。

まず、PYNQをLinuxのモードでブートさせる必要があるのでジャンパーをJTAGからSDへ切り替え、LANケーブルを繋いで電源を入れます。暫くするとLEDがピカピカ、緑LEDが全灯します。

Overlay呼び出しを行うため、ハード情報をコピーします。僕はwindowsからpynqをマウントしてコピーしました。

vivadoフォルダ\vits_axi_copy2.srcs\sources_1\bd\design_1\hw_handoff\design_1.hwh → P:\pynq\overlays\axi_copy\axi_copy.hwh

vivadoフォルダ\vits_axi_copy2.runs\impl_1\design_1_wrapper.bit →P:\pynq\overlays\axi_copy\axi_copy.bit

P:\はwindowsからマウントしたpynqです。

hwhとbitファイルを同じfile名でoverlays配下にコピーしておきます。次にjupyterへアクセスします。

http://pynq

パスワードはdefaultから変更してなければxilinxです。

適当なDirへ移動してopen→Python 3でpythonを起動させます。

なんと期待値が一致しません。同じハードなのになぜ?って感じなのですが。以下にpythonコードを書きます。

from pynq import Overlay

from pynq import PL

axi_copy_OL = Overlay("/home/xilinx/pynq/overlays/axi_copy/axi_copy.bit")

from pynq import allocate

import numpy as np

buffer = allocate(shape=(16*1024*1024,), dtype=np.uint8, cacheable=0)

pl_buffer_address = hex(buffer.physical_address)

print(pl_buffer_address)

from pynq import MMIO

mmio_0=MMIO(int(PL.ip_dict["axi_gpio_0"]['phys_addr']),16)

mmio_1=MMIO(int(PL.ip_dict["axi_gpio_1"]['phys_addr']),16)

mmio_2=MMIO(int(PL.ip_dict["axi_gpio_2"]['phys_addr']),16)

a = np.fromfile("/home/xilinx/try_python/0x1aea.bin", np.uint8).reshape([0x1aea, ])

buffer[0:0x1aea] = a

tranfer_size=0x60000

mmio_0.write(0,buffer.physical_address)

mmio_0.write(8,(tranfer_size+(buffer.physical_address)))

mmio_1.write(0,tranfer_size)

status = mmio_2.read(0)

print(status)

rlast_cnt = mmio_2.read(8)

print(rlast_cnt)

mmio_1.write(8,1)

mmio_1.write(8,0)

status = mmio_2.read(0)

print(status)

rlast_cnt = mmio_2.read(8)

print(rlast_cnt)

for i in range(0x1aea):

if buffer[i] != buffer[tranfer_size+i]:

print("Err adr="+hex(i)+", source="+hex(buffer[i])+", dest="+hex(buffer[tranfer_size+i]))

と、こういう感じで期待値と合いません。

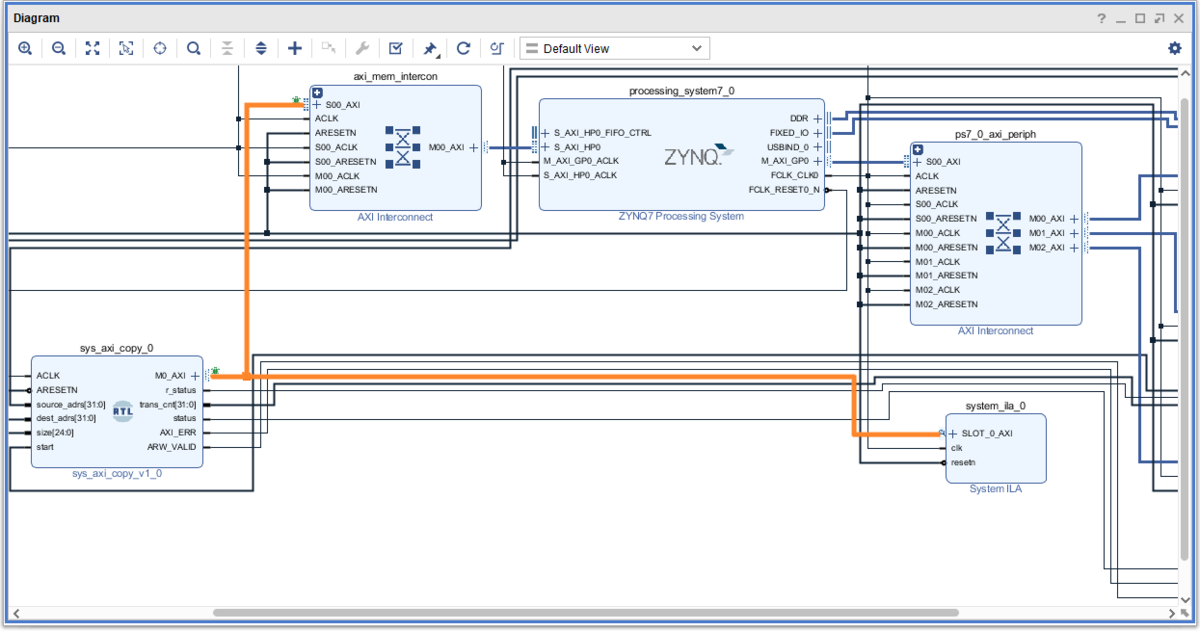

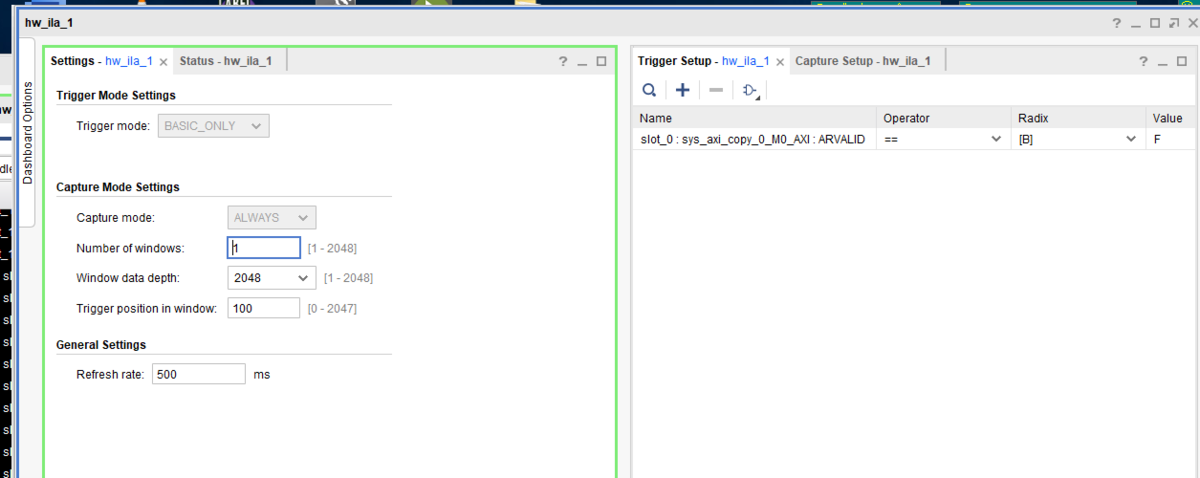

ILAを使ってAXI信号をモニタしてみる

一体何が起きてるんだ。という事で、DMA回路のAXIマスターI/FとZYNQのHP0にAXIデバッグモニタ(ILA)を仕込んでベアメタル時の動作とpythonから呼び出した時の信号の違いを確認する事にします。

ILAの仕込みは簡単で、vivadoに戻ってblock diagramを再度開き、DMA回路のAXIのネットを選択、右クリックでDebugをチェックします。緑の虫マークがついて、Run Connection Automationがクリック出来る様になるので指示に従いクリックします。するとILAが自動インスタンスされます。この要領でHP0側も行います。system_ilaはSLOT_0とSLOT_1が生成されます。

ILAインスタンス後はvalidate designを行いGenerate Bistreamします。

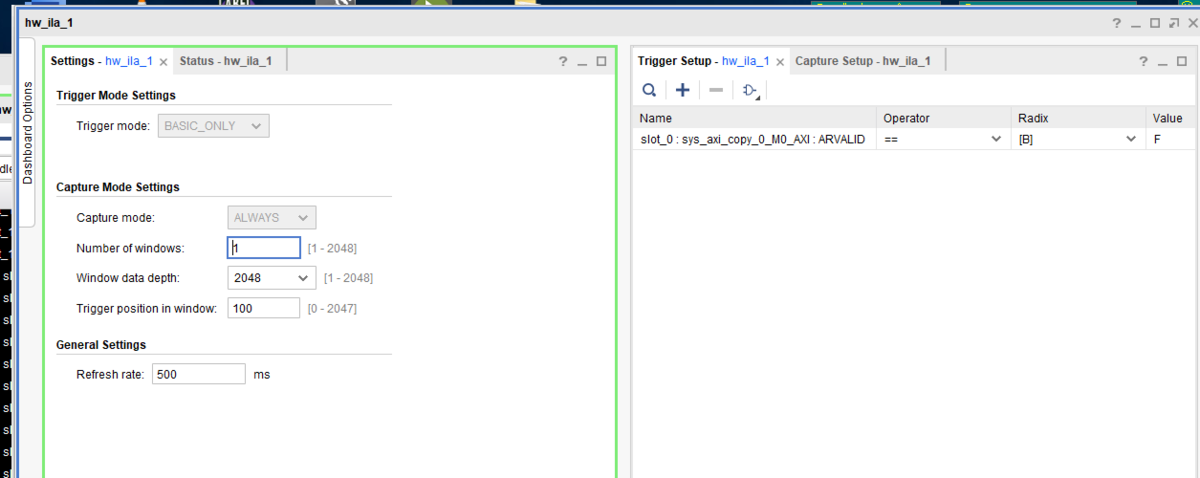

DMA回路の起動直前に、Open Hardware Managerをクリック。Triger Setupのwindowが出てきたらトリガとなる条件(今回はARVALIDの立下りとした)を入力、runさせるとトリガ待ち状態になるので、DMAを起動させればよい。

ilaトリガ設定

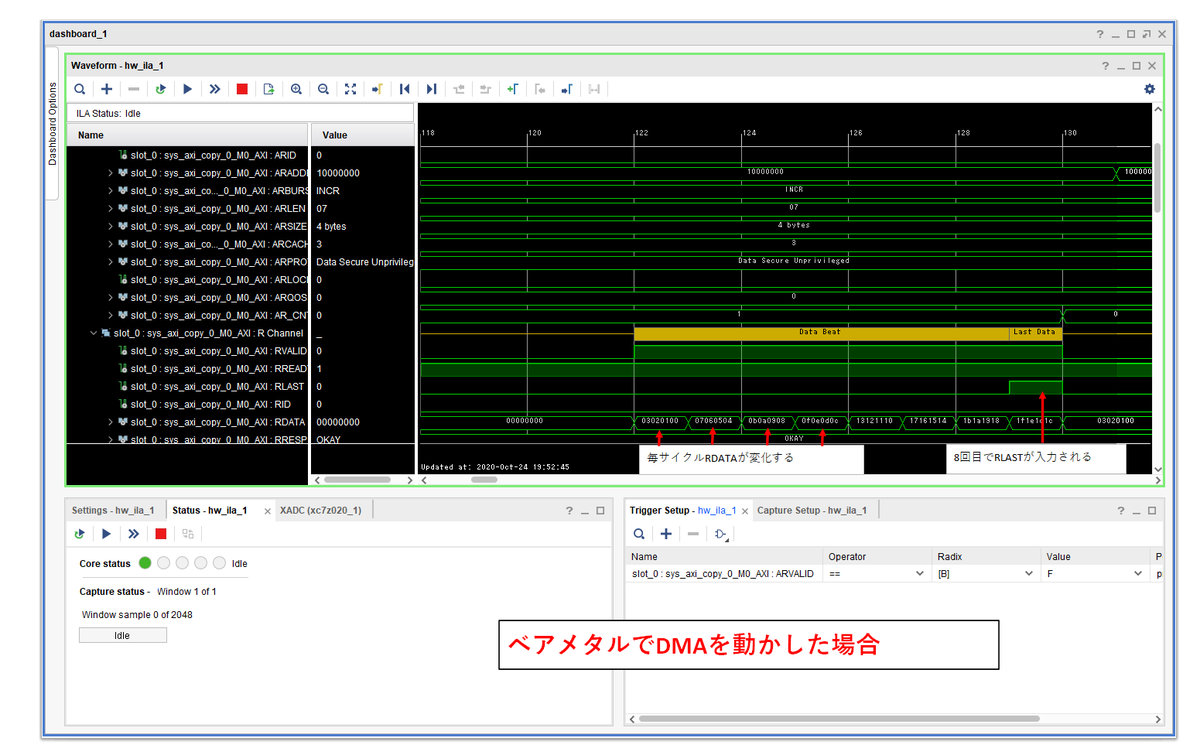

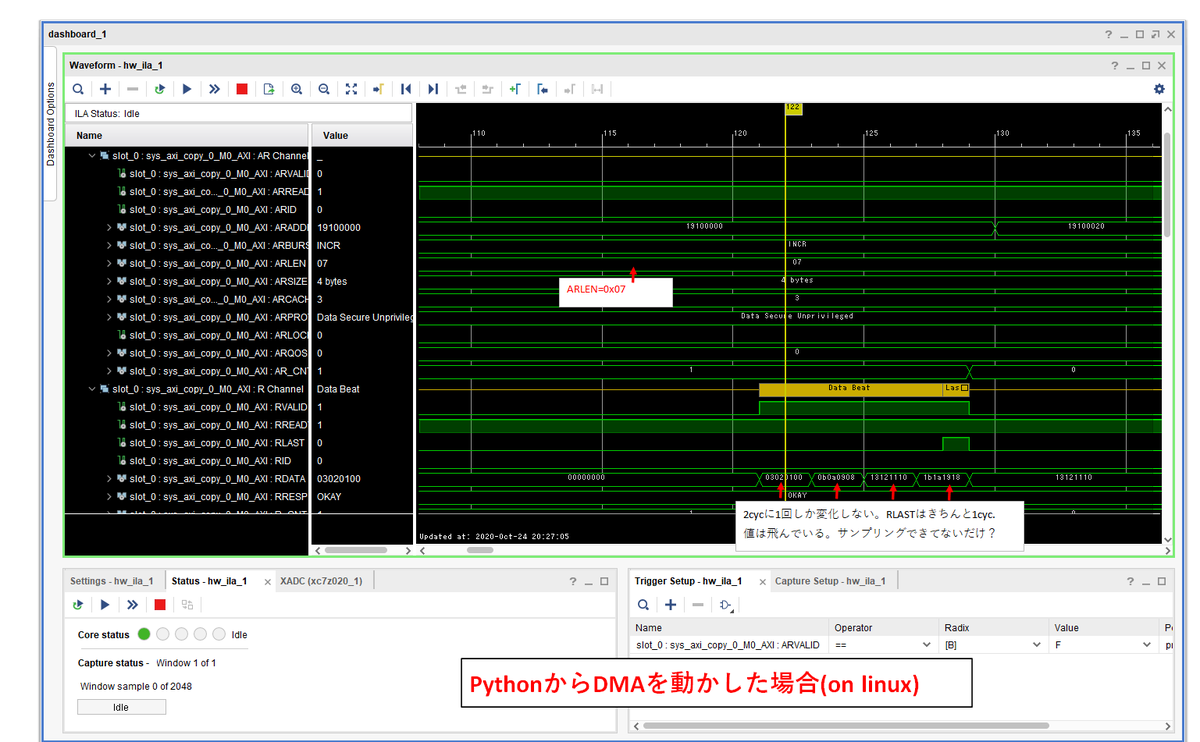

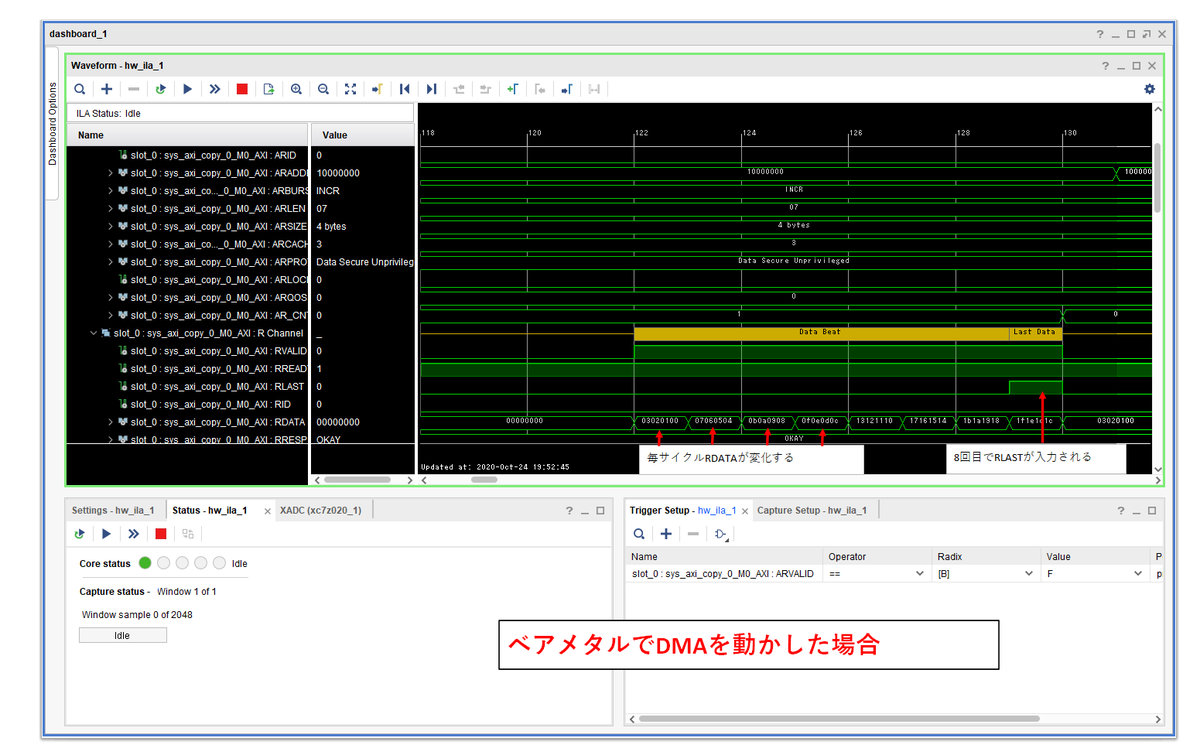

ilaトリガ設定 ベアメタルで動作させてAXI信号を取得した場合の波形(上)と、Pythonから起動させた場合の波形(下)を下記に示す。

ベアメタル ILA波形

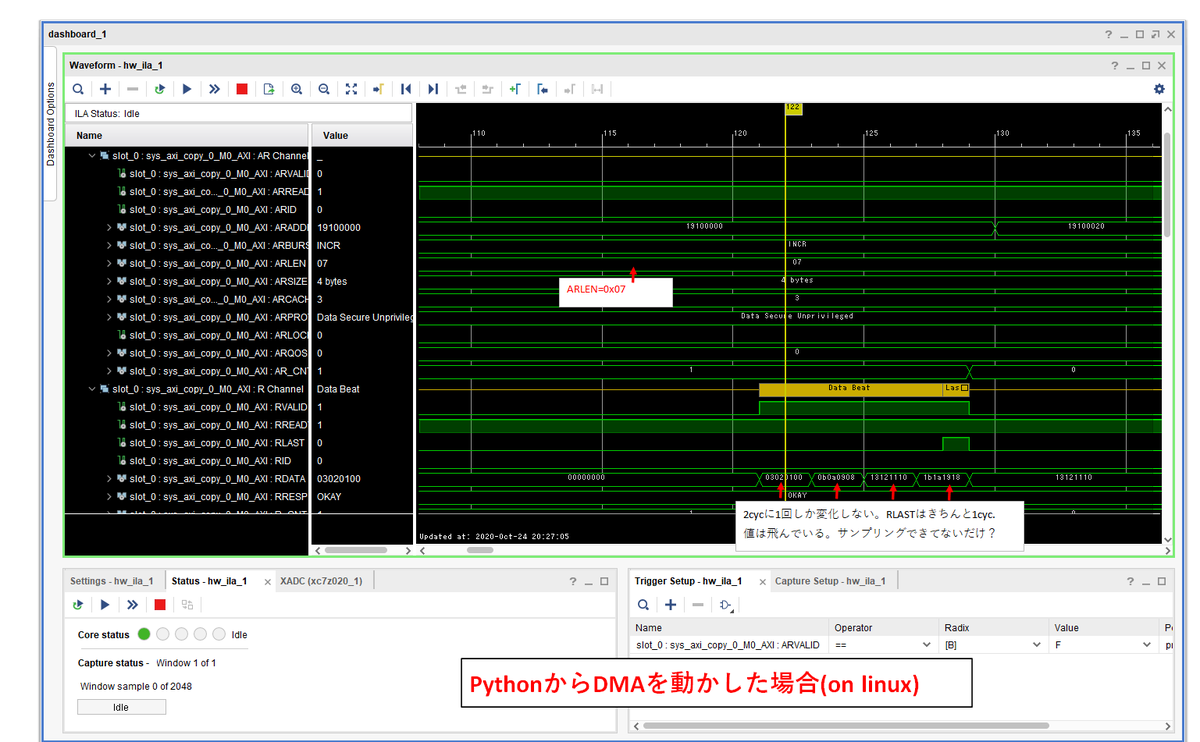

ベアメタル ILA波形 Python ILA波形

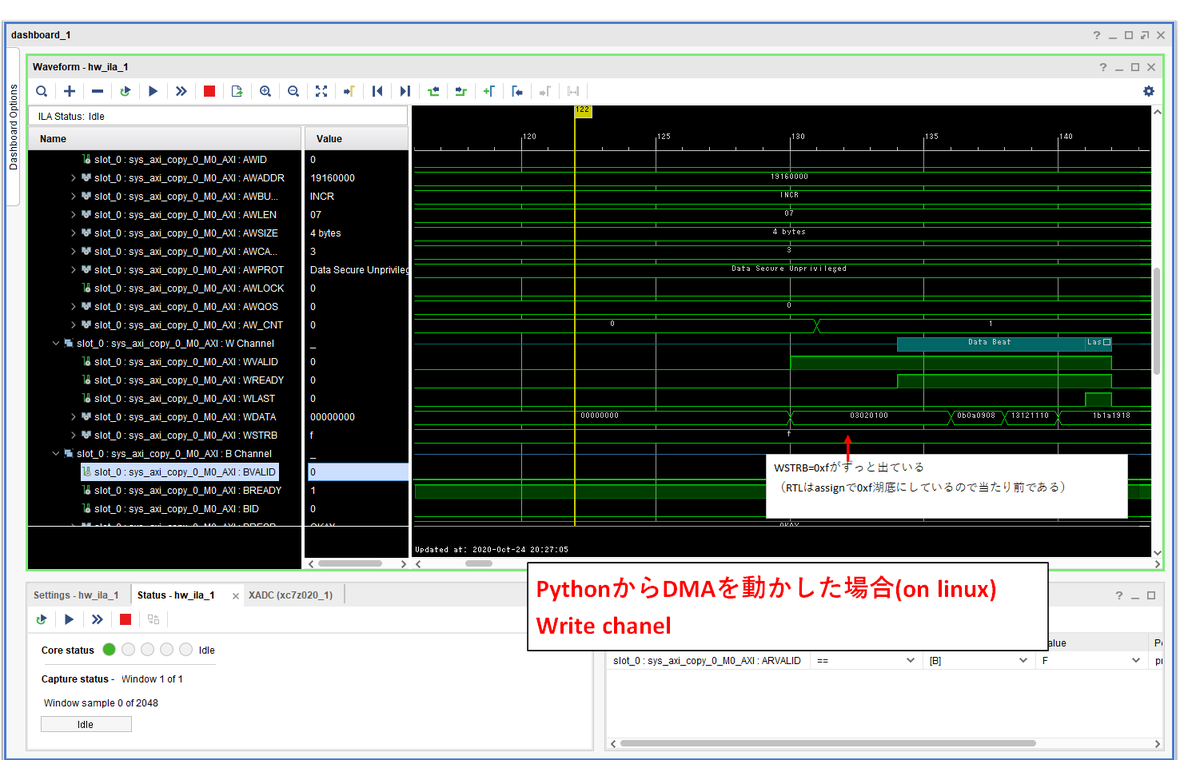

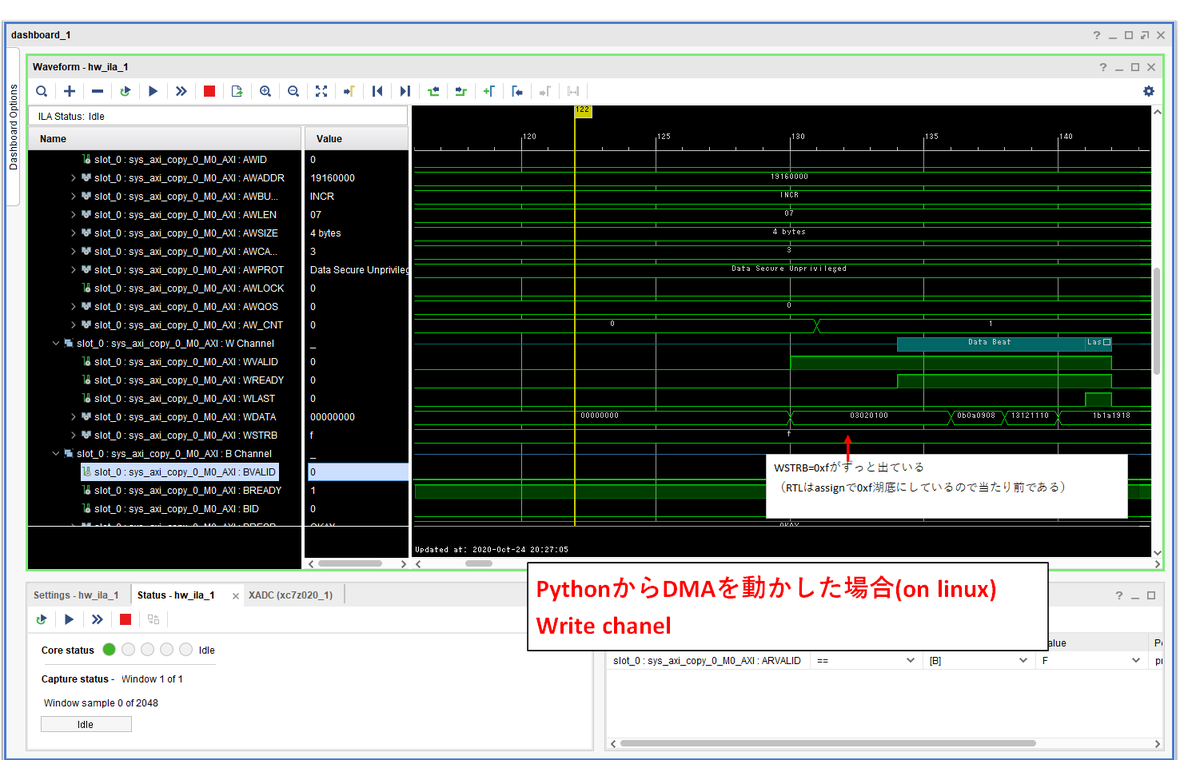

Python ILA波形 図の通り、PythonからDMAを動かした場合のRDATAが2cycに1回しか変化していない。ただ、この図の通りDMAがRDATAを受けたとしたら、読み出しデータは0x03020100→0x03020100→0x0a0a0908→0x0a0a0908→…と2回づつ同一データを取り込むはずであるが、pythonコードで得られたデータは0x03020100→0x00000000→0x0a0a0908→0x00000000→…であったので、波形とは動作が異なっている。Pythonで得たような値になるにはWSTRB=0xf→0x0→0xf→0xf...とならなければならない。ライトchの波形を示す。

Python ILA波形

Python ILA波形 WSTRBは0xf固定でした。WSTRBが波形通り動いているなら0x03020100→0x03020100→0x0a0a0908→0x0a0a0908→…になるはずなんですが。

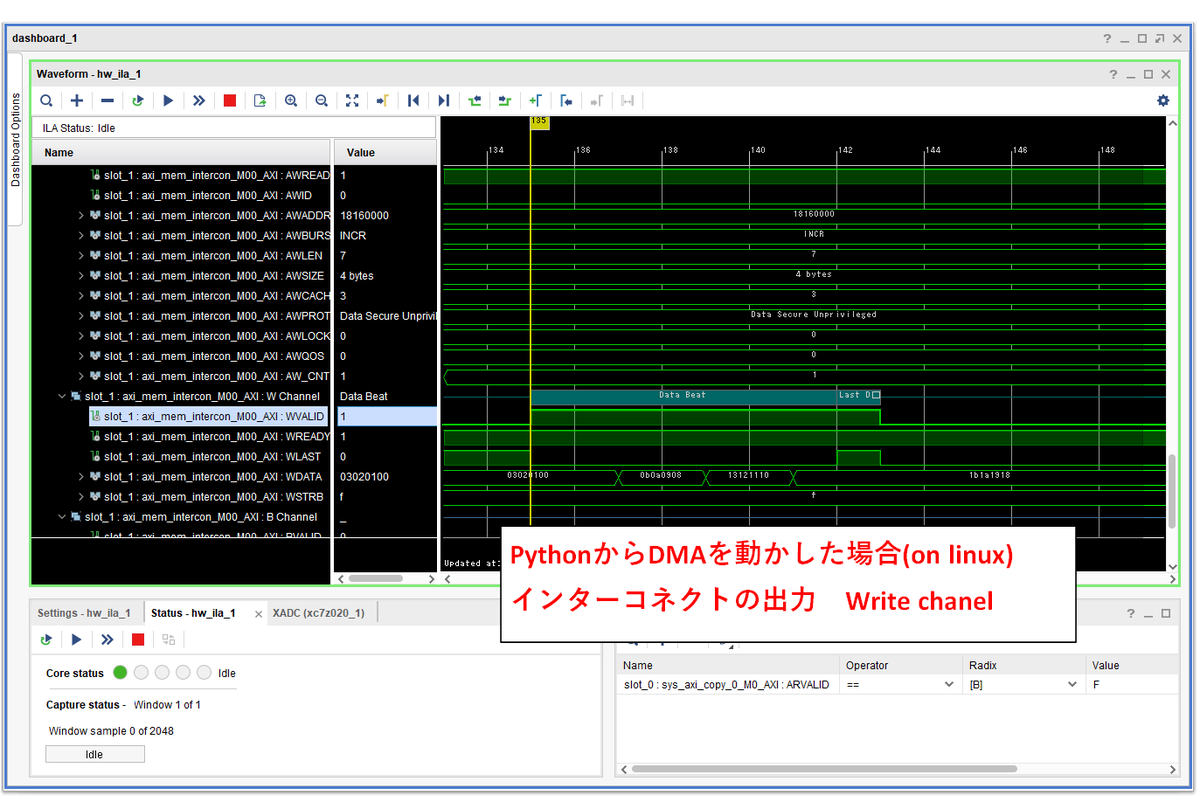

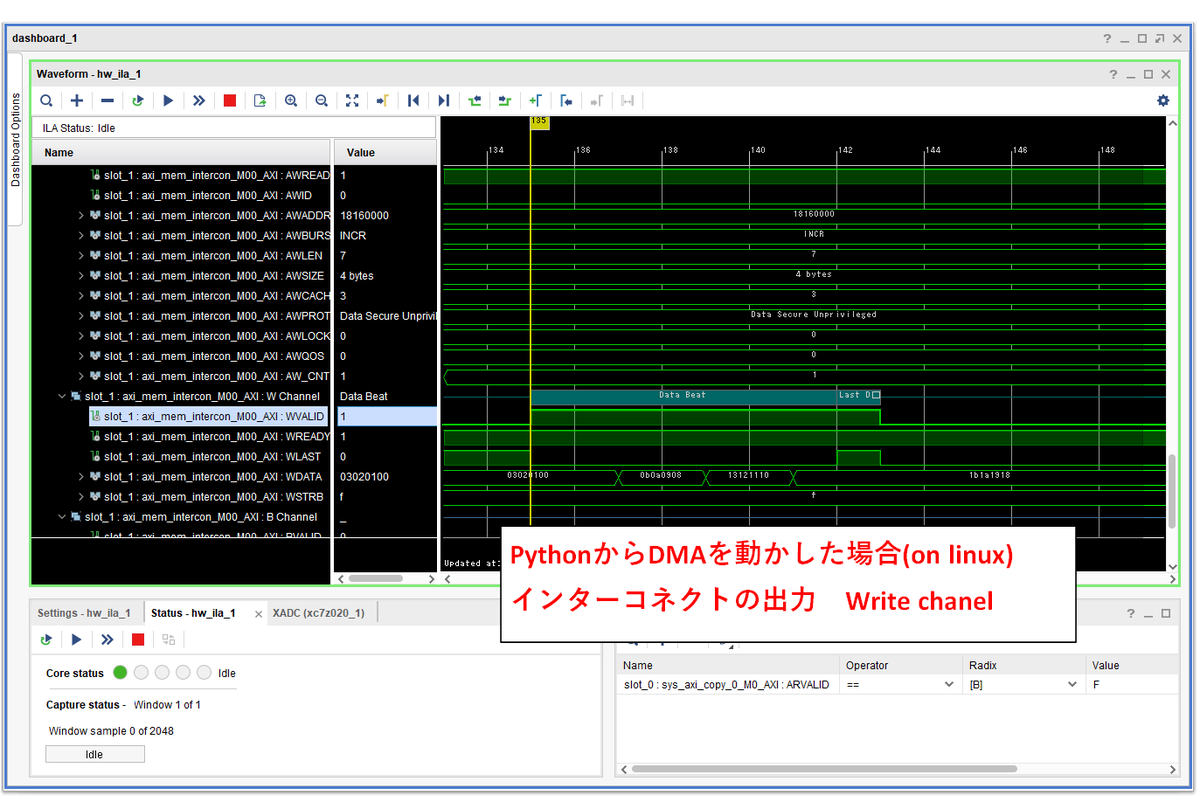

最後にインターコネクトを通過した後のWSTRBも見てみます

Python ILA波形(インターコネクト側)

Python ILA波形(インターコネクト側) WSTRBは変わらずずっと0xfですね。WDATAはDMAマスタ側の波形と同じです。インターコネクタ側で信号をいじられているわけでもなさそうです。

そもそもベアメタルで動作させた場合と、Pythonから動作させた場合で同一bitstreamにも関わらず動きが変わっていることが謎です。やっぱりキャッシュが悪さしているのかなぁ...それが一番怪しいですよねぇ。でもcacheble=0でメモリを確保しているのですが。

以上、pythonからPLを動作させて、DDRをlinuxで共有するという目的は果たせませんでした。MMIOでレジスタを設定したりは出来る様になったのですが。おしいです。後一歩です。

尚、この後、sampleにあるDMAを動作させましたが正常に動作したことをご報告しておきます。gitに上げられているtclから回路を合成させました。

キャッシュ以外でsampleにあるDMAとの違いは以下だと思います。

- バス幅

- AXIの使用プロトコル種(sampleのはAXIstreamらしい)

この辺をsampleのDMAと合わせてトライすることくらいしか現状思いつかずです。

→バス幅を64bitとすることで回避できました。次回の記事に記載します。

以上です。

参考にしたドキュメントやweb